函館「食」ニュース

11回目の世界料理学会 in HAKODATE開催、国内外から気鋭の料理人たちが参集。

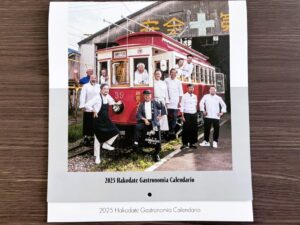

11回目となる「世界料理学会 in HAKODATE」が10月1日・2日の両日、函館国際ホテルなどを会場に開催されました。世界料理学会は1999 年、美食の街として知られるスペイン・サンセバスチャンで始まった催しです。料理人が壇上で新しい技術や自らの料理哲学などを語る催しで、2000年代初頭から、欧米など各国に拡がり、2009年2月にはわが国で最初の「世界料理サミット2009 TOKYO TASTE」が大規模に開催。これと同時期、函館でも料理人ら有志で実行委員会(代表:深谷宏治さん/レストランバスク)を組織し、同年4月国内の地方では初めてとなる「世界料理学会 in HAKODATE」が開催されました。これまでおよそ1年半ごとに催され、コロナ禍でのYouTube配信によるリモート実施を含め、15年目の今回が11回目の開催となります。

様々なジャンルの料理人たちが来函し、このうち16名の招待シェフらが登壇して、各々の料理哲学や現場での経験談などについて映像を交えて熱く語りました。テレビや雑誌メディアなどでも活躍する著名なシェフも登壇し、間近で接する機会でもあることから、プロの料理人や飲食業の関係者のみならず、開催を心待ちにしている一般の方が数多くいることも函館の料理学会の特徴です。

今回は2日間で延べ約400名が来場しました。

函館で15年間にわたり開催されてきた「料理学会(料理人による発表イベント)」はこの10年で全国へと広がり、これまで佐賀県有田町、岩手県三陸地域、三重県多気町などでも開催されています。会の冒頭では函館の実行委員会代表・深谷宏治さんが、各地の主催者たちを壇上に招き紹介。本年11月24日札幌市で行われる「北海道フードフィルムフェスティバル」の中でも料理学会の開催が決定しており、今後も各地での開催が期待されます。写真中央は来年以降、静岡県での開催を企画している大原志麻さん(静岡大学人文社会学部 教授)。

奥野義幸さん(東京/ラ・ブリアンツァ)と秋山能久さん(東京/六雁)の対談では、間光男さん(東京/TERAKOYA)が司会を務めるなか、今回のテーマ「混沌たる時代に向けて、料理人はどうあるべきか」にまつわる喫緊の課題、料理人やサービススタッフの人材の確保や育成を中心に議論。多店舗のビストロを展開する経営者でもある奥野さんからはモチベーションを維持するための登用の制度づくりや待遇などについて具体的に解説。秋山さんからは日本料理の世界の伝統とは異なる今日的な現場のコミュニケーションやチームづくりなどについて掘り下げた話題も出ました。また中堅世代とZ世代と呼ばれる若者たちとのコミュニケーションの具体的な手法についても言及がありました。

フレンチシェフ河瀨毅さん(三重県伊勢市/ボンヴィヴァン)は、伊勢志摩地域の料理人12名が集う「エバーグリーン」のとりまとめ役。函館の料理学会を手本に、2022年から三重県多気町の宿泊リゾート施設「ヴィソン」で開催している「世界料理学会 in VISON」を紹介。開催まで経緯について、ヴィソンの運営母体と「エバーグリーン」が協力し、さらには高校生レストランで有名な相可高校や地元の有力企業など様々な人々の応援を受けて「料理学会」を開催できたことを語りました。

今回、木村藍さん(千葉県いすみ市/五氣里)の発表では、スペインに母体がある食に携わる女性の会「WIG(Women In Gastronomy)」の日本版について料理人・生産者・ジャーナリスト・研究者など、この料理学会とも関係が深いメンバーが紹介されました。また、函館の料理学会は参加者どうしの親密さもその特徴のひとつです。これまで函館での交流をきっかけに、各地で料理人のコラボ企画やディナー会などが数多く生まれてきました。さらに料理人と企業・公的機関の関係者などとの接点でもあり、新商品やまちづくりなどに料理人が関わる機会が芽生えることもあります。函館の料理学会は今般、食に関する人や組織の結節点のひとつにもなっています。

海外からのゲスト、ビシ・イリサールさんは、「新バスク料理の父」とされる故ルイス・イリサール氏を父に持つ料理人。ルイス氏は、欧州各地で仕事をした後、人生の終盤に小さな料理学校を経営し、従来の料理人養成の枠にとらわれない手法で教育したそうです。料理人どうしのアイデア、テクニック、レシピの共有を実践し、後継の育成に心血を注いで「美食の街」を作り上げた父ルイス氏の足跡について通訳を交えて1時間にわたって語りました。

ルイス・イリサール氏は、世界料理学会 in HAKODATEを主宰する深谷宏治さんがスペインでの修業時代に師事したシェフ。ビシさんの紹介にあたって深谷さんは、日本でサンセバスチャンが「美食の街」として広く認知されるようになった経緯や、40年ほど前にルイス氏を函館に招いた際の思い出話などを披露しました。

料理学会としては異色のゲスト・吉森保さん(大阪大学大学院 生命機能研究科 教授)はほ乳類が細胞を自己で再生させる力、オートファジー研究の第一人者で2016年ノーベル生理学・医学賞の受賞者・大隈良典博士の片腕として活躍されてきた研究者です。友人でもある料理人・道野正さん(大阪/ミチノ・ル・トゥールビヨン)の紹介でこのたび料理学会に参加。壇上では道野さんとの掛け合いで、食生活と人間細胞の再生の仕組みについて、ジョークなどを交えながら、わかりやすく説明してくれました。

日本を代表するパティシエのひとり辻口博啓シェフ(東京/モンサンクレール)は、自身の生い立ちから現在の経営哲学までを熱く語り、出身地石川県を襲った能登半島地震への被災者支援の取り組みなども紹介されました。市内で調理製菓を学ぶ高校生たちも駆けつけ、辻口シェフの講話を熱心に聴講していました。

次回の「世界料理学会 in HAKODATE」2026年の開催を目指して準備を進めています。

(写真提供:世界料理学会 in HAKODATE実行委員会)